آفاق بيئية: محمد التفراوتي

في سياق برنامج “TransforMed”، المشروع العلمي المتوسطي الذي يسعى إلى بناء نظم زراعية غابوية مستدامة وصامدة في وجه التغيرات المناخية، انطلقت سلسلة من الزيارات الميدانية إلى مواقع زراعية رائدة بالمغرب. فمن الخميسات ومكناس، إلى الصويرة وأكادير وأيت باها، كانت محطات تجسد تنوع التجارب وثراء الممارسات. وفي قلب هذه الجغرافيا، شكلت منطقة شتوكة آيت باها، ومنها صعودا إلى “هلالة” أو على الأصح “إلالن” (الاسم الامازيغي الحقيقي حسب الرواية الشفوية المتنقلة عبر الأجيال) في الأطلس الصغير، مسرحا لرحلة علمية وإعلامية غنية بالرموز والدلالات.

الرحلة، في محطتها الأخيرة بلغت 1265 مترا فوق سطح الأرض، هي صعود جبلي، وكذا غوص في ذاكرة المكان، في تضاريس تحرسها الأشجار الصامدة، وعلى وجوه تنبض بعبق الأرض وحكاياتها.

الطريق إلى هلالة (إلالن) : عودة إلى زمن الدواب

من مدينة أكادير انطلق الوفد المكون من باحثين وإعلاميين، مخترقا مسالك جبلية وعرة، تتخللها منعرجات قاسية لا يرقى وصفها إلى “طرق” بالمعنى الحديث. إنها مسالك تذكر بما عاشه الأهالي قبل عقود، يوم كانت الدواب وحدها رفيقة السفر، والجبال حارسة صامتة لخطواتهم. كل منعطف كان يروي قصة صمود. ورغم قسوة الطبيعة وشظف العيش وندرة الموارد، ظل سكان هذه الجبال متشبثين بأرضهم. فالأرض هوية، وشجر أركان مصدر معيشة، وحاضن للتنوع الطبيعي والثقافي، وأساس للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

أشجار على حافة الحياة

على جنبات الطريق المؤدية إلى منزل السيدة عائشة، بدت أشجار أركان بأشكال متباينة. بعضها يانع متألق يوحي بموسم واعد، وأخرى ذابلة أنهكها الجفاف الممتد منذ سنة 2017، مع وميض حياة خجول تجدد إثر أمطار محدودة عرفتها المنطقة في 2024. أحمد أسياد، رئيس الفيدرالية البيمهنية لسلسلة أركان، استقبل الوفد بابتسامة متفائلة: “رغم الجفاف القاسي، أكتوبر القادم يبشر بمحصول يعوض سنوات الجدب.”

بيت عائشة: الحرفة والهوية

في بيت فسيح تحيطه أحواض النعناع الفواح ونباتات الحبق، جلست السيدة عائشة أجكور رئيسة تعاونية تاداسكوت، بزيها الأمازيغي الأصيل وحلي النقرة المزركشة برموز فنية عتيقة. بمهارة اليدين المتمرسة، كانت تكسر ثمار أركان بعد تقشيرها، والكيس المملوء بثمار “أفياش” شاهد على جهد يومي دؤوب لتحويل الثمار إلى زيت ثمين. حديثها مع الزوار حمل شجون الحياة. تحديات الجفاف، صعوبة التسويق، تأثير الجائحة على القطاع. ومع ذلك، ظلت كلماتها تنضح بالانتماء. “أركان ليس شجرة فقط، إنه حياتنا.”

أحمد أوسياد: صوت الجمعيات وحارس الموروث

في قلب هذا المشهد الميداني، يبرز أحمد أوسياد، رئيس الجمعية البيمهية لسلاسل أركان. شخصية متجذرة في الأرض مثل الشجرة نفسها، يتحرك بحماس بين الفلاحين والباحثين والمؤسسات. قاد الوفد الزائر إلى مرافق و دروب الحصن و المخزن الجماعي، مشيرا بفخر إلى المدرسة التي درس فيها، وإلى أطلال المسجد الذي خيم عليه الصمت بعدما كان يعج بأصوات الأطفال والمصلين.

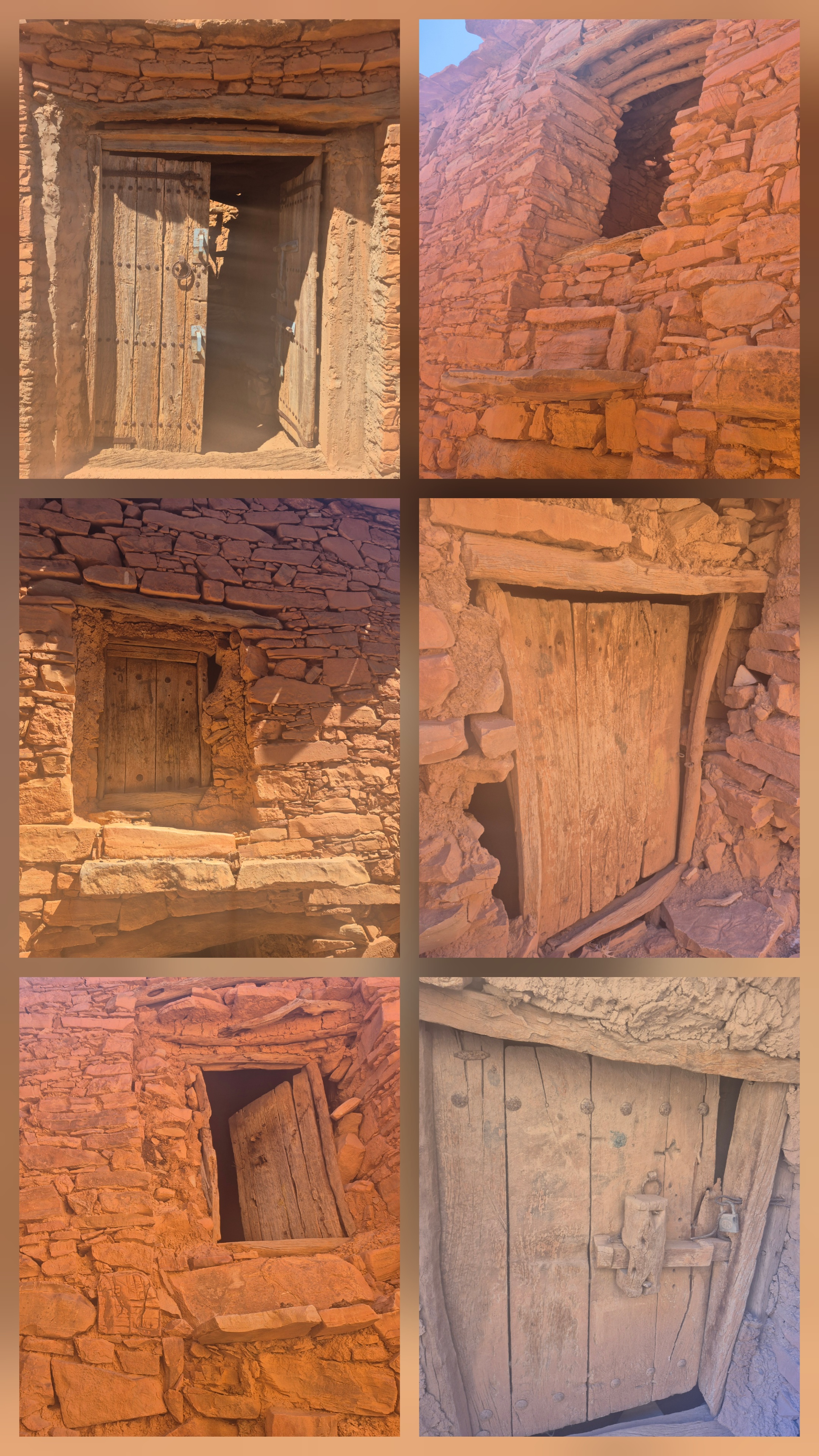

هناك، في قلب الجبل، يربض المخزن الجماعي الذي احتضن في أوج عطائه مؤونة 164 أسرة، يحرسه “الأمين” وفق أعراف محلية صارمة، ويحرس من القوارض بالقطط التي كانت لها حصتها من المؤن المخزنة. حين فتح الباب العتيق المثبت بالحديد، ترددت أصداء الماضي. الأذان يعلو من مسجد مقابل، الرجال يضعون المؤن أو يأخذونها، الأصوات المألوفة للأقفال الخشبية والحديدية تعزف موسيقى المكان. الهندسة التقليدية للمخزن بقيت صامدة لخمسة قرون، شاهدة على حضارة جبلية قاومت الدهر والتحولات.

مخزن ” أكادير ن توبكال”، ظل أركان وحصن القبيلة

بين دروب المخزن الجماعي الخالي ” أكادير ن توبكال“، حيث يتناوب الصمت والريح في حوار سرمدي، بدا لي المشهد وكأنه تصميم معماري صامت ينطق بلغة التاريخ. كل جدار هنا يحمل وشم القرون، وكل زاوية تحتفظ بظل ساكن رحل ولم يترك سوى أثره في الحجر والتراب.

ويذكر أن “أكادير ن توبكال” هي في الأصل بالأمازيغية “أكادير توك أكال” تم إضغام “توك أكال” أي المطل على الأرض لتصبح “توبكال” والمقصود بها أعلى نقطة تطل على الارض.

بعد أن فتح أحمد أوسياد، أحد أحفاد أسرة عريقة في القبيلة والمخزن، أبواب الزمن، شعرت بلحظة عبوري بوابة المخزن وكأنني أطل على ذاكرة حية لا تزال تتنفس. أرشدنا السيد أحمد بعد ذلك إلى مخزن أسرته، وهو يمشي مزهوا بين البيوت المتتابعة، حيث تتعاقب البوابات الواحدة تلو الأخرى، كل غرفة ببوابتها الخاصة وقفلها المميز، وقف أمام المخزن الخاص بعائلته يتذكر كل صغيرة وكبيرة، من المدخرات الغذائية إلى الوثائق والألواح القديمة. كل خطوة بين هذه الغرف كانت رحلة عبر الزمن، وكل قفل وباب يروي قصة عن العائلة، عن الثقة المتبادلة، وعن التماسك الاجتماعي الذي حافظ على ذاكرة القبيلة وجذورها حتى اليوم.

وأنا أتجول بين أزقة الحصن (المخزن الجماعي) لم يبق منها سوى أطلال متشبثة بالزمن، شعرت، لحظة عبوري بوابة المخزن، أنني أستعيد جذور الانتماء، كأنني أذوب في ذاكرة ساكنة الدوار. لم أعد عابرا غريبا، بل فردا عاد للتو من سفر بعيد ليلتحق بمائدة الأجداد. لم ألتفت إلى مرافق أو صديق يرافقني، ولم أحدث نفسي حتى. بدا أن كل شيء حولي يتولى مهمة الحديث. الأحجار المرصوصة بعناية وكأنها تسبيحة حجرية طويلة. وابتهال من صخور ممتد.

بقايا الأدوات المبعثرة التي تحكي ألف حكاية. حذاء ممزق كأنه توقف فجأة في منتصف الطريق، طبق من نبات الدوم يذكر بوجبة عائلية لم تكتمل، وهيكل هضمي لقطة تركت بصمتها شاهدا على ألف معركة بقاء. وكان هناك نبات صنديد، يسمى بالأمازيغية “تينرت”، يخترق الحجر ويصر على الحياة وسط الخلاء والأطلال. بقايا الأدوات والحجر والنبات وكأنهم مجتمعون ليقولوا: “نحن هنا، والحياة مستمرة رغم كل شيء.”

في هذه اللحظة، كسر الباحث عبد الرحمان آيت الحاج الصمت، متسائلا بصدق: “لماذا هذه التقنيات والمعارف المحلية الناجعة، التي أبدعها الأجداد بذكاء ومهارة، لا تزال تستفاد منها بشكل محدود فقط، رغم قيمتها الاستراتيجية والحياتية؟” سؤاله ألقى بظلاله على المكان، وأضاف بعدا تأمليا، وكأن المخزن والجدران والأرضيات كلها تشارك في الحوار حول المعرفة، الاستدامة، وذكاء الإنسان الذي عاش هنا لعقود وسنين. كان الصمت هنا فصيحا أكثر من أي خطيب. صمت يروي، بلغة الجدران، قصة حضارة لم تمت، بل تقاوم التلاشي في ذاكرة المكان.

شدني المخزن الجماعي إلى عالمه الغابر بقوة غامضة، كأن الأهالي، رغم رحيلهم وانقراض أجيالهم، ما زالوا يقطنون هذه الأزقة. يتداولون أخبار القبيلة، يقيمون طقوسهم حول أشجار أركان العتيقة، ويتشاركون أطباقا كان زيت أركان سيدها المطلق من قبيل “البسيس” و”أملو” و”بركوكش” والطعام (الكسكس) المنسم بزيت أركان.

في تلك اللحظة لم أكن قارئا لتاريخ مكتوب، بل كنت أعيشه متجسدا، أتنفسه في الهواء الممزوج برائحة الغبار والرطوبة، ألمحه في الظلال المتكسرة على الجدران، وأكاد ألمسه في ملمس الحجر البارد. كان انجذابا داخليا عاطفيا، إغراء لا يقاوم لعالم لم أعشه يوما، لكنه بدا وكأنه يعيش في داخلي منذ زمن بعيد. وليس بعيدا عن هذا الشعور الغامر، يستحضر المكان نفسه ذاكرة “إكيدار توبكال”، أحد أبرز المخازن الأمازيغية الجماعية. حصن جبلي شامخ على هيئة برج أو قصبة محصنة، قيل إنه شيد سنة 1829 على مساحة تقدر بنحو 2200 متر مربع. يروي ابن منطقة ” هلالة” (إلالن) أحمد أوسياد أن “إكيدار توبكال” كان بمثابة بنك أمازيغي محلي لساكنة قبيلة هلالة (إلالن)، حيث كانت تخزن فيه المدخرات الثمينة من الحبوب والقطاني والسمن والعسل والزيوت، إلى جانب المجوهرات والحلي النفيسة. لم يكن المخزن مجرد فضاء لتخزين الغذاء والذهب، بل مكانا لحفظ الألواح والوثائق والعقود المكتوبة، أي الذاكرة القانونية والرمزية للقبيلة. هكذا يتحول الحجر إلى سجل مفتوح، والجدار إلى شاهد لا يشيخ. كل باب من أبواب “إكيدار” كان عهدا جماعيا، وكل قفل يحرس حكاية عن الثقة والتضامن، وعن اقتصاد محلي صاغته القبيلة بعيدا عن أسواق المدن ومصارفها. وحين فتح الباب الخشبي العتيق، و يستند إلى عمود خشبي صلب، ويغلق بعارضة أفقية تعترضه من الداخل، ثم يحكم بقضيب حديدي أفقي يرسخ صلابته.

انبعث الماضي دفعة واحدة. الأذان يعلو من مسجد مقابل، أصوات الرجال تتعالى وهم يضعون المؤن أو يسترجعونها، وقع الأقفال الخشبية والحديدية يتردد كإيقاع موسيقي للمكان. قرون مرت والهندسة التقليدية للمخازن تصمد، شاهدة على حضارة جبلية قاومت الدهر، وحافظت على كرامتها في مواجهة الريح والزمن.

أركان: بين العلم والمعرفة التقليدية

مشروع TransforMed، الممول من برنامج PRIMA والمنسق وطنيا من قبل جمعية AGENDA وبشراكة مع الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر أركان (ANDZOA)، يسعى إلى بناء ورشة عمل مؤسساتية تعزز تثمين الأركان وصيانته، عبر دمج البحث العلمي بالمعرفة التقليدية للساكنة المحلية. فأركان ليس مجرد شجرة، بل نظام بيئي وثقافي واقتصادي متكامل.

درس من هلالة ( إلالن)

رحلة هلالة (إلالن)، تنقل عبر الجبال، و غوص في روح المكان، حيث يتشابك التاريخ بالهوية. أركان هنا رمز للصمود والأمل في وجه التغير المناخي وندرة المياه، وجسر بين الماضي والحاضر، بين الإنسان وأرضه. من قلب الأطلس الصغير، يتجدد الوعد. أن يظل أركان شاهدا على حكمة الأجداد، ورمزا لصمود الأجيال، وعنوانا لمستقبل أخضر أكثر عدلا واستدامة.

بارك الله فيكم على هذه المبادرة الرائعة في إحياء التراث، شجرة الأركان رمز للثقافة والهوية المغربية. استمرّوا في هذا العمل المميز