آفاق بيئية: محمد التفراوتي

بعيدا عن الخطابات الرسمية، وفي ظل التهديدات البيئية والاقتصادية المتنامية التي تعانيها الواحات المغربية، بدأت أقلام صحفية أجنبية تسلط الضوء على هذه الفضاءات الهشة، متجاوزة الصورة النمطية للسياحة والتمور، لتغوص في عمق الأزمة المناخية والاجتماعية التي تخنقها. فبين رمال الجنوب وصرخات الساكنة، رصدت تقارير دولية مأساة تصحر صامت، وغياب سياسات ناجعة، وإصرار مجتمعات محلية على الصمود.

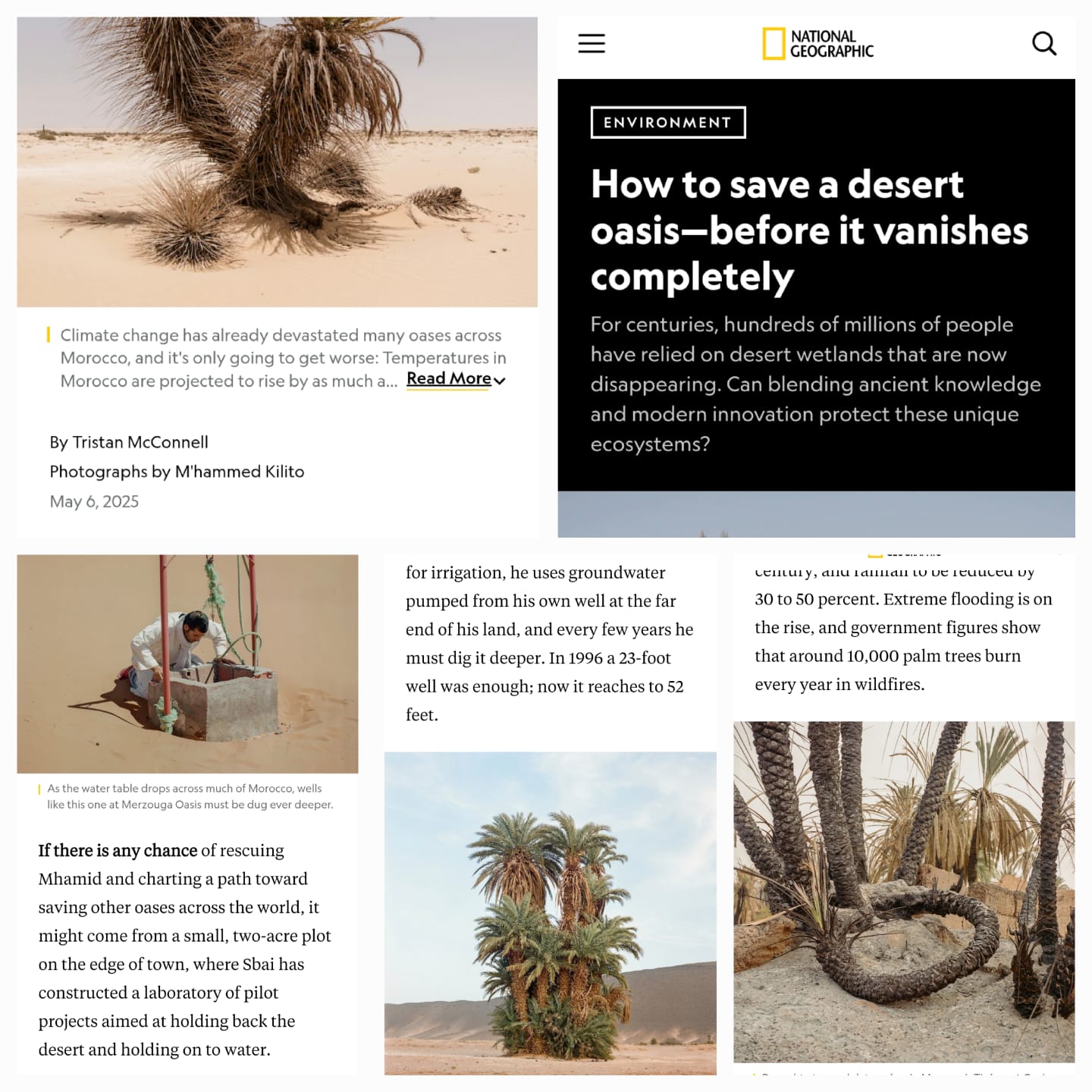

في هذا السياق، نشرت مجلة ناشيونال جيوغرافيك مقالا باللغة الإنجليزية بعنوان: “How to save a desert oasis—before it vanishes completely”، بقلم الصحفي تريستان ماكونيل، ومصحوبا بصور معبرة للمصور المغربي محمد كيليطو. وقد سلط المقال الضوء على واقع الواحات المغربية التي ترزح تحت وطأة التغيرات المناخية والتدهور البيئي.

غير أن المفارقة المؤسفة أن هذا المقال، رغم قيمته الصحفية والإنسانية، سقط في خطأ جسيم يتمثل في بتر الخريطة المغربية، وهو أمر لا يليق بمجلة ذات طابع احترافي يفترض فيها التزام أعلى معايير الدقة والمسؤولية التحريرية. فمثل هذا التجاوز لا يعد مجرد سهو، بل مسا بسيادة ووحدة المملكة المغربية، ويقتضي تداركه وتفاديه مستقبلا.

سيادة الدول ليست تفصيلا ثانويا، بل ركيزة تبنى عليها المصداقية.

يستعرض هذا المقال كيف تناول الإعلام الدولي هذه القضية، وما الذي لفت انتباه صحفيين من خارج الحدود إلى معاناة تسكن الواحات وتحرك ضمير البيئة العالمي.

سلط المقال الضوء على التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه هذه المناطق الهشة، خصوصا في ظل التغيرات المناخية وندرة المياه. وتناول كيف أن أنماط العيش التقليدية بدأت تتغير، وكيف يؤثر الجفاف المتزايد على الفلاحة المحلية ويؤدي إلى هجرة السكان. كما أشار إلى أهمية الواحات في حفظ التنوع البيولوجي، وضرورة حمايتها من التصحر والانقراض.

أبرز الكاتب الحاجة إلى حلول مستدامة تجمع بين المعرفة المحلية والتقنيات الحديثة للحفاظ على هذه الأنظمة البيئية الفريدة التي تشكل جزءا مهما من التراث المغربي.

أكد كاتب المقال أن الواحات المغربية، التي لطالما مثّلت فضاءات خصبة وسط المناطق الصحراوية، باتت مهددة بالاختفاء. هذه النظم البيئية لم تكن فقط مراكز للزراعة والبقاء، بل أيضا فضاءات ثقافية واجتماعية تزخر بتراث عريق، وهي الآن في وضع هش يتطلب تدخلا عاجلا.

تناول المقال بالتفصيل تأثير التغير المناخي، مشيرا إلى أن المغرب قد يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة يصل إلى خمس درجات مئوية مع نهاية القرن، مصحوبا بانخفاض كبير في معدل التساقطات بنسبة قد تصل إلى خمسين بالمئة. هذه التحولات تهدد التوازن البيئي للواحات، وتزيد من الجفاف والتصحر والفيضانات المفاجئة.

وتطرق المقال إلى تدهور نظم الري التقليدية المعروفة باسم “الخطارات”، والتي كانت تعتمد على جلب المياه الجوفية بوسائل بسيطة وفعالة. ومع غياب الصيانة وتراجع المعارف التقليدية، أصبحت هذه الوسائل مهددة بالاندثار، ما ساهم في تراجع الزراعة وتدهور التربة.

لفت المقال الانتباه إلى خطورة الحرائق التي تلتهم سنويا آلاف أشجار النخيل في الواحات المغربية، والتي تصل إلى نحو عشرة آلاف نخلة في السنة، وفق الإحصاءات الرسمية. هذا الوضع يسرع من وتيرة تدهور الغطاء النباتي ويقوض الأمن الغذائي المحلي.

كما أبرز الكاتب التحديات الاجتماعية التي تواجه ساكنة الواحات، من بينها الهجرة القروية نحو المدن، خاصة في أوساط الشباب، بسبب تراجع الفرص الاقتصادية وندرة المياه. هذه الظاهرة تؤدي تدريجيا إلى إفراغ الواحات من سكانها، ما يهدد بانقطاع سلسلة المعرفة التقليدية والتعايش التاريخي مع الطبيعة.

واختتم المقال بدعوة صريحة إلى تبني مقاربات مستدامة لحماية الواحات، من خلال دمج المعرفة المحلية بالحلول التقنية الحديثة. كما شدد على أهمية دعم المبادرات المحلية، وتشجيع الفلاحة المستدامة، والسياحة البيئية، وتحفيز الشباب على البقاء في مناطقهم الأصلية عبر تمكين اقتصادي واجتماعي فعال.

تناول كاتب المقال الإشكالية بمعالجة شاملة للوضع البيئي في الواحات الصحراوية، خاصة في المغرب. سلط الضوء على العلاقة الدقيقة بين الإنسان والطبيعة في هذه النظم البيئية الهشة، مع التركيز على التحديات الناتجة عن التغيرات المناخية والتصحر.

الأسلوب المستخدم يعكس توازنا بين السرد التاريخي والثقافي والتقني، مما يعزز فهم القارئ لعمق المسألة. كما أن إبراز أهمية “نخيل التمر” كعنصر أساسي في استدامة الواحة يمثل نقطة محورية مهمة. والتطرق إلى الحلول المحتملة، مثل دمج المعرفة التقليدية مع الابتكار الحديث، يضيف بعدا واقعيا لما يمكن أن يكون سبيلا لإنقاذ هذه الواحات، ويعكس التزاما حقيقيا بالتنمية المستدامة.

ورغم غنى المقال بالمشاهد الإنسانية والتفاصيل البيئية، إلا أنه يفتقر إلى تحليل دور السياسات العمومية والأداء الحكومي في تفاقم أو مواجهة أزمة الواحات. فالأزمة ليست فقط نتيجة تغيرات مناخية عابرة، بل أيضا انعكاس لاختيارات تنموية غير منصفة، ولمقاربات حكومية ظلت في كثير من الأحيان تجزيئية، فوقية، أو موسمية.

لا يمكن الحديث عن مستقبل الواحات دون مساءلة فعلية لفعالية البرامج الحكومية. أين وصلت الالتزامات في مخطط المغرب الأخضر سابقا، واستراتيجية الجيل الأخضر حاليا، في ما يتعلق بتنمية سلاسل الإنتاج الواحي؟ ما مدى نجاعة تدخلات وكالة تنمية مناطق الواحات وشجر أركان؟ ولماذا لا تزال البنيات التحتية المائية هشة أمام أقل اضطراب مناخي، رغم الاعتمادات المالية المعلنة مرارا؟

كما يطرح الأداء الحكومي تساؤلات بشأن ضعف إشراك الساكنة المحلية في اتخاذ القرار، واستبعاد الكفاءات الواحية من تصور الحلول. فأبناء الواحات لا يحتاجون فقط إلى رواية معاناتهم، بل إلى تمكين حقيقي، وإدماج فعلي في هندسة السياسات الترابية.

لقد آن الأوان لتجاوز الطابع التجميلي في التعاطي مع الواحات، والانتقال إلى فعل سياسي ومؤسساتي حازم، يعترف بأن إنقاذ الواحات ليس فقط قضية بيئية أو تراثية، بل قضية عدالة مجالية، وسيادة غذائية، واستقرار مجتمعي.